人才培养方案是高等学校组织教学活动的基本依据,是决定人才培养模式的纲领性文件,是实现人才培养目标的首要环节。认真制(修)订和实施人才培养方案,对于加强教学管理,保障教学运行,稳定教学秩序,保证教学质量起着至关重要的作用。

适应高等教育发展的新形势,适应经济新常态下社会发展的人才需求,根据《教育部关于印发〈普通高等学校本科专业目录(2012年)〉〈普通高等学校本科专业设置管理规定〉等文件的通知》(教高〔2012〕9号)、《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(国办发〔2015〕36号)文件规定和教育部关于深化教育领域综合改革的总体部署,对照本科专业教学质量国家标准和我校学科专业具体的办学条件和办学实际,就制(修)订我校本科人才培养方案提出如下原则意见:

一、指导思想

坚持以科学发展观为指导,全面贯彻党和国家的教育方针和卫生工作方针,遵循高等教育教学规律,体现教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的时代要求,转变教育思想观念,适应医学模式的转变,坚持“以学生为主体”,落实“立德树人”的根本任务,树立“育人为本、德育为先、能力为重、全面发展”的教育理念,改革人才培养模式,着力培养和提升学生创新精神、创业意识、创新创业能力和实践能力,促进学生知识、能力和素质全面协调发展,不断提高人才培养质量,以适应并服务医药卫生体制改革和国家、地方社会经济发展对人才培养的需求。

二、基本原则

我校专业人才培养方案在总体上要体现全面推进素质教育,坚持知识、能力、素质协调发展和综合提高的原则,以课程建设和改革为抓手,不断优化课程体系,加强教材建设,改进教学方法和评价方法,以学生为本,使学生得到更好地、更全面地发展。

1.人才培养目标要体现我校办学定位、服务面向和办学特色。要认真研究当前医疗服务和医疗改革的现状,根据卫生事业改革发展的需要,并结合我校师资队伍、办学条件,确定人才培养的目标、基本规格以及知识、能力、素质结构,努力培养“厚基础、宽口径、强能力、高素质”的复合型、创新型、应用型专业人才。

2.根据教育部本科专业设置对专业人才培养的基本要求和本科专业教学质量国家标准制订人才培养方案。各院(系)要加强调研和资料收集工作,设立新专业时要充分考虑社会经济发展需求,专业调整时要充分考量本专业的就业形势及用人单位的意见,吸取“高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划”以及“高等学校本科教学质量与教学改革工程”实施以来,高等教育在教育思想与教育观念、人才培养模式、教学内容与课程体系、教学方法与教学手段等方面所取得的一系列改革成果,及时将其内化在教学过程和人才培养模式之中。

3.积极探索和掌握本科教育的规律,按照本科教育的任务、特点和要求,深化专业内涵建设,防止本科专业口径偏窄、教育内容“专科化”的倾向。各学科专业要体现本学科专业教育的特点,尤其是已实行执业资格考试制度和有专业认证标准的相关专业,人才培养方案要充分考虑职业资格考试和专业认证的要求。

4.拓宽专业口径,加强基础教育,增强适应性,为学生今后的发展提供广阔的空间。对于具有相同学科基础的专业,应根据教育部本科专业目录的要求,选取构成一级学科专业的基础知识、基本技能和基本素质的课程,构建一级学科专业平台课程体系,前期趋同后期分化。

5.进一步完善创新创业教育课程体系,明确创新创业目标要求,要调整专业课程设置和教学内容,促进专业教育与创新创业教育的有机融合,挖掘和充实各类专业课程的创新创业教育资源,在传授专业知识过程中加强创新创业教育,面向全体学生开发开设研究方法、学科前沿、创业基础、就业创业指导等方面的必修课和选修课。加快创新创业教育优质课程信息化建设,积极开设资源开放共享的慕课、视频公开课等在线开放课程,培养学生的创新精神、创业意识、创新创业能力,并将创新精神、创业意识和创新创业能力作为人才培养和评价的重要指标。

6.坚持理论与实践相结合,推进以学生自主学习为导向的教学方法、教学内容和教学手段改革,合理构建实践教学体系,调整更新实验内容,增加综合设计型、研究创新型实验内容。各专业实践教学时间不少于本专业人才培养方案总学时的25%。在教学过程中注重考察学生的实践态度和实践能力,积极鼓励学生参加各类学科知识竞赛、科技活动。

7.进一步加强英语和计算机信息技术教育,以适应我国经济社会发展的需要。各学科专业要强化外语和计算机教学,有条件的专业,课程体系要尽可能与国际接轨,提倡使用先进的、能反映学科发展前沿的外文原版教材,大力推行使用英语教学和双语教学,提升专业的整体层次和教育质量。

8.加强学生人文素质教育,按知识、能力、素质协调发展的要求,把人文素质教育纳入人才培养整体规划,积极开设人文社科类选修课,为学生受到较为系统的人文素质教育奠定基础,要求将包含公共艺术内容的课程作为限定选修课。

三、人才培养方案的基本内容

(一)基本框架

包括:培养目标、培养要求、主干学科与主要课程、主要实践环节、专业特色、学制与学位、最低学分要求等。

1.培养目标:主要阐述本专业人才培养特点、专业面向及未来可适应的工作岗位。

2.培养要求:可参考教育部颁布的《本科专业目录和专业介绍》来确定,注重突出我校的学科特色和专业特色。

3.主干学科与主要课程

列出主干学科,并结合本专业实际情况确定主要课程,主要课程应与学位课程相一致。

4.主要实践环节

列出主要实践环节,一般不超过5项。

5.专业特色

对本专业的办学特色加以提炼并简要阐述,一般不超过200字。

6.学制与学位

基本表述:实行弹性学制,四年制本科专业为4~7年,五年制本科专业为5~8年。按人才培养方案要求修完所有课程并获得相应学分,毕业考试(毕业论文或者毕业设计)合格者准予毕业,毕业生符合《徐州医科大学学士学位授予细则》的条件,授予××学士学位。

7.最低学分要求

该培养方案分为理论课、实践教学环节和课外培养计划三部分,学生毕业时应修满各环节要求学分。

(二)课程设置

课程设置是学科知识体系的有机组成部分,应体现整体优化的原则,以利于人才培养目标的实现。

课程分为公共基础课、专业基础课和专业课三大类,分别有必修课和选修课(限选课、任选课)。各专业要将课程体系结构化、模块化,以适应分层次、分类型教学需要。课程前后要衔接,模块之间要贯通。

1.公共基础课程(含素质教育课程)

公共基础课程主要包括:思想政治理论、大学英语、大学体育、大学计算机基础、高等数学、大学物理、军事理论以及素质教育课程。公共基础课程由学校统一组织设置。

2.专业基础课程

根据不同专业的性质,专业基础课程主要设置涵盖一级学科的基础课程,二级学科的主要课程,也可根据需要设置少量跨学科的课程。此类课程为必修课,也可设置少量选修课,主要体现一级、二级学科对学生基础知识的统一要求。

专业基础课程的设置要体现基础性、支撑性和有效性,要注意精减课程门数、精炼课程内容,要注意不同课程之间的衔接,处理好先修课和后续课的顺序关系,避免教学内容的交叉、重复和脱节。

3.专业课程

专业课程是为完善学生在本学科专业的知识、能力、素质结构而开设的课程,也是最能体现专业特色的课程。此类课程分为必修和选修两类。专业必修课程主要体现各专业对学生专业知识的要求;专业选修课程为拓宽学生的专业视野、增强学生适应社会需求能力而设置,应具有前沿性、广泛性、实用性等特点,一般应从第五学期后开设。专业选修课程的开设方式可以是任选,也可以根据各专业实际情况设计自成体系的专业方向课程模块,或者采取两者相结合的方式,但都必须切实给予学生选择的余地,并在培养计划中明确规定学生选修的最低学分要求。

专业选修课程以专业方向课程模块形式开设时,原则上要求每个专业至少要开设二个或二个以上专业方向,每组学分相近、开课学期相同。要求设置专业选修课程的总学分数控制在学生应修读专业课学分数的1.5~2倍。

4.实践教学

实践教学包括独立设置和非独立设置的实验课程、课程设计、专业认识实习、社会实践、科技训练、毕业实习、毕业设计(论文)与创新实践等多种形式。各专业应充分利用校内实践教学资源与校外实践教学基地认真组织实践教学,在总结以往经验的基础上,构建和完善贯穿于教学全过程的实践性教学体系,培养学生的综合实践能力。实验课程应努力吸取近几年来国内高校在实验教学方面已经取得的一系列改革成果,及时将其内化在人才培养方案中,培养学生的基本实验技能。

5.课外培养计划

为促进学生个性发展,各专业均应结合专业特色制定课外培养计划,包括:社会实践、文化素质教育实践、课外实践、学科竞赛、论文、作品等,要求学生毕业时必须修满10学分。

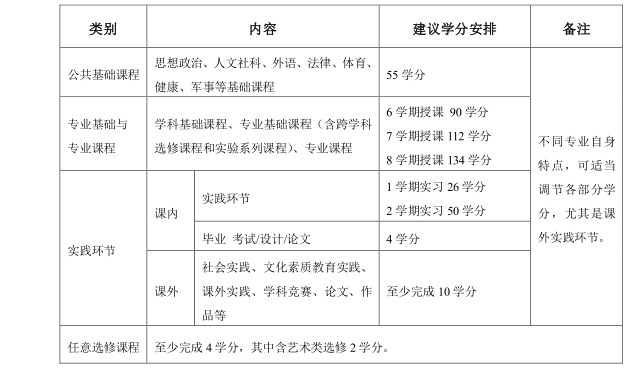

人才培养方案课程结构及学分要求